楊英風百年展:天人合一的藝術家

看楊英風的作品,不管是哪個時期的,都會從心裡溢出滿滿的愛。

他雕塑的神明並不威嚴,而是寬厚溫煦;人們都憨厚開朗;連家畜的臉都帶著孩子般純真的笑容。

從他天人合一的設計理念,看到對大地的愛。

對藝術的感受,人人不同,自己看最眞實。且記錄兩個感動的故事。

- 楊英風成長歷程:宜蘭、北京、東京、台北

- 母親對楊英風的影響

- 最後的作品

- 在國際展露頭角

楊英風成長歷程:宜蘭、北京、東京、台北 #少年日記

這次的展出,包括相當份量楊英風青少時期的日記。

楊大師是宜蘭囝仔,日據時代父母遠赴中國北平經商,三年才能回台灣看小孩一次。

15歲那年,楊英風遠赴北平與父母親團圓,自幼受日本教育的楊英風,在日記裡以中日文夾雜的方式,記錄了這位孤獨青年對於學習藝術熱切進取的心。

後來大師如願留學日本學習建築,但沒有等到畢業日本就戰敗了,大師又轉往北平在輔仁大學修習藝術。不久,國民政府撤退,大師終回到台灣,就讀師大美術系。

一再中斷的學程,日記裡記錄著他在哪裡都努力的學習著、鼓舞著自己。

看大師學生時期草稿、自己DIY色票,一方面覺得有趣,另一方面好奇:這樣顛沛流離,這些日記和草圖如何留到今天?

當時,這些草稿、日記在離開北平時,是來不及帶走的。

但原訂也要回台灣的楊爸爸楊媽媽,錯失離開的機會,留在北平。而迎接他們的是可怕的文化大革命。

看過中國文革紀錄片就立刻可以聯想,既是商人又是台灣人的這對夫妻,經歷如何殘酷的批鬥。所有值錢不值錢的東西都交出去了,僅存楊英風的日記,被堅強楊媽媽藏在柱子的密洞裡。

多年以後,楊媽媽終於有機會回到台灣,千里迢迢帶回家鄉的,不只是少年天才的奮鬥與迷惘,更是史詩般的母愛。

留給家鄉最後的遺作 #協力擎天

大師人生最後一個作品,是留給家鄉宜蘭的大型公共藝術。

1996年宜蘭「開蘭兩百週年」活動,楊大師動員數百位宜蘭同鄉,從大平山上拉出20幾棵枯木,重新樹立在縣政府大樓廣場中,完成森林意象創作〈協力擎天〉。

這個作品已經遠遠不只一個公共藝術,而是一場認識家鄉的公民運動。

這20多棵枯樹,在年復一年的春風秋雨中,長出新葉,招來鳥兒築巢。歲歲年年都有新風貌。

讓自己的作品真正在土地上生根,延續著不同的風貌,這是真真實實的生命力。

在國際藝壇展露頭角 #看向自己的心

「哲人」我最喜歡的作品。

這是楊大師在30歲左右的創作。1959年「第一屆巴黎國際青年雕塑展」獲獎,國際美術權威撰文讚為指導世界未來雕塑的大師。

關於這個雕像的解說有一長串,我只記得一句:

「他有兩雙眼睛,一雙朝外看向世界,一雙向下看向自己的內心。」

雷聲隆隆的午後,讓人可以安安靜靜端詳許久。

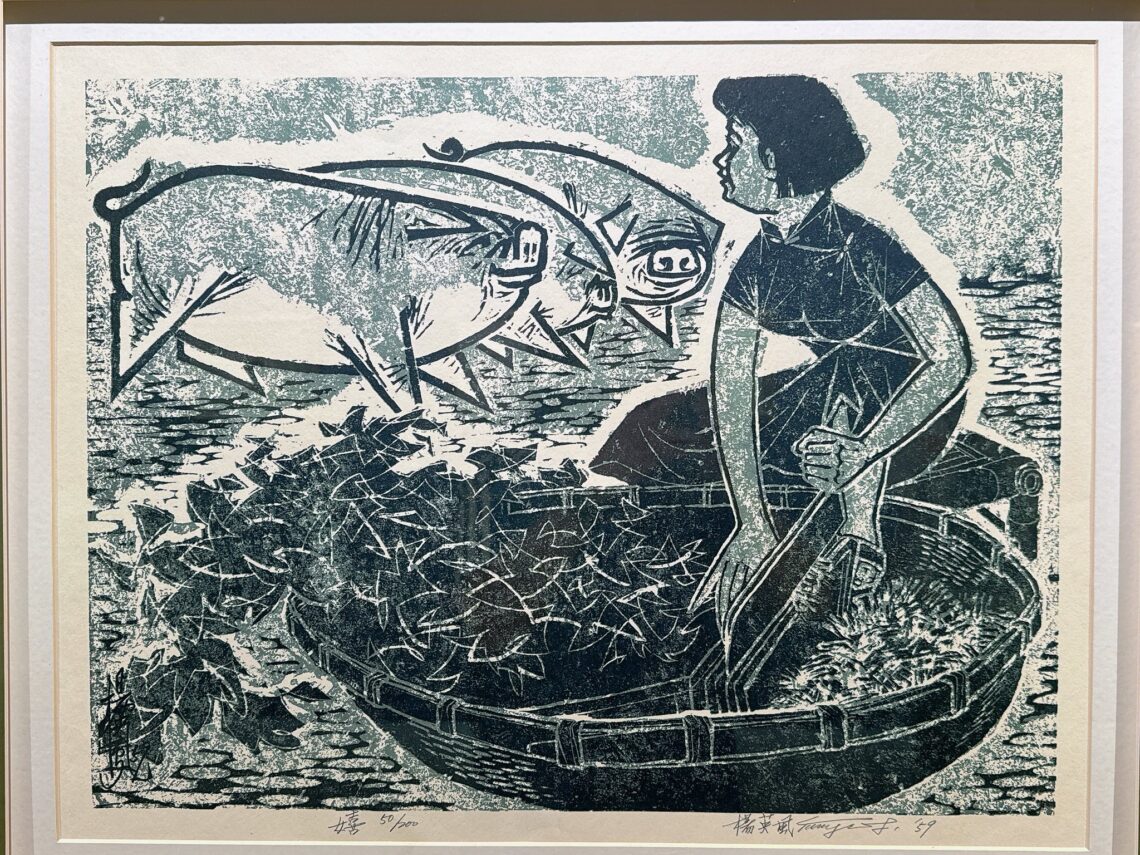

從雕塑、建築設計、繪畫、版畫到漫畫

大師無疑是天才。雕塑、建築設計、繪畫、版畫,甚至還有漫畫,樣樣都留下經典。因為他一生經歷多次轉折,而每一次的轉變,大師都能在全力投入其中並汲取養份。

他於戰後回台,亟需要養家,便接受邀約擔任豐年雜誌的美術編輯。11年在各種作品中紀錄了台灣每個角落的風土人情,從速寫、版畫、雕塑,乃至於封面設計與漫畫。

日後他去歐洲留學,選了個特別的科系系:造幣系。大師一生設計許多經典的獎盃作品,金馬奬、國家文藝獎等。

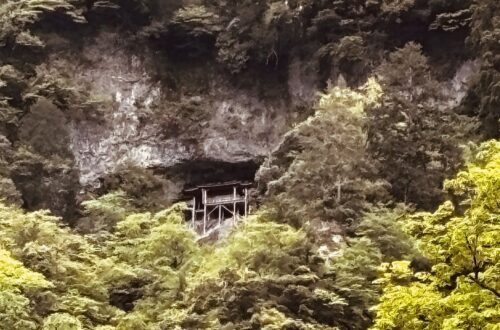

從歐洲回台之後,他受邀擔任花蓮大理石工廠顧問,不但將花蓮的大理石從普通建材蛻變為藝術,還從太魯閣岸偉峽谷地型發展出獨特的雕塑風格。